Folge 8:

Rund ums Schloss Schönhausen

Ein Streifzug um das in Niederschönhausen gelegene Barockschloss ist eine abwechslungsreiche Exkursion durch drei Jahrhunderte faszinierender Berlin-Geschichte. Die folgenden Seiten sind eine Einladung – mit dem Heft in der Hand – vom Pankower Bürgerpark aus auf einem anderthalbstündigen Spaziergang die Gegend rund um das Schloss Schönhausen zu erkunden.

Denkmal für Julius Fučik im Bürgerpark Pankow und Paul-Francke-Siedlung

Der Kulturspaziergang beginnt mitten im Bürgerpark am nördlichen Ufer der Panke, die den Ortsteil Niederschönhausen im Südosten begrenzt. Hier ehrt eine 1973 von Zdeněk Němeček geschaffene, aus fünf hohen Betonsäulen bestehende Denkmalanlage den tschechoslowakischen Schriftsteller und Widerstandskämpfer Julius Fučik, der 1943 im Alter von 40 Jahren in Plötzensee ermordet wurde.

Verlässt man den Bürgerpark Richtung Nordosten und folgt der Grabbeallee, stößt man nach etwa 300 Metern auf die Paul-Francke- Siedlung, benannt nach dem Vorsitzenden des im Jahr 1900 gegründeten Berliner Beamten-Wohnungs-Vereins, der hier 1908 von dem Architekten Paul Mebes ein Wohnquartier errichten ließ, dessen Komfort den modernen Wohnungsbau der 1920er-Jahre vorwegnahm: Englischer Landhausstil mit historisierenden Elementen und grüne Innen- statt dunkler Hinterhöfe.

Ehemalige Australische Botschaft mit Keramik-Schutzwänden von Hedwig Bollhagen und Kurt-Lade-Klub

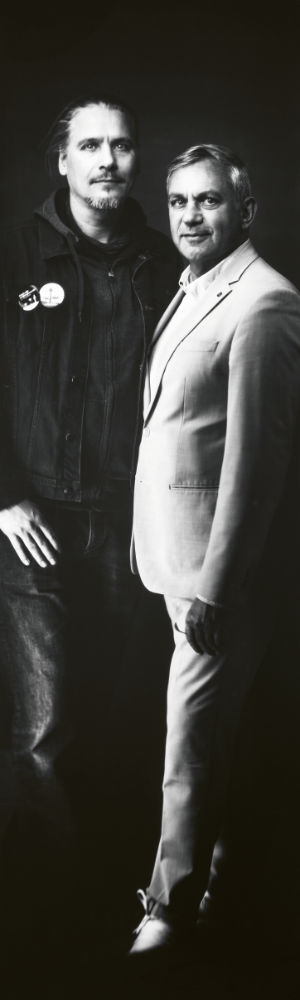

Etwas weiter nördlich, an der Grabbeallee 34, entstand 1973 die Australische Botschaft in der DDR nach Plänen des Architekten Horst Bauer, der u. a. auch das Café Moskau in der Karl-Marx-Allee entworfen hat. Seit den späten 1960er-Jahren gab der Ministerrat vorfabrizierte Gebäude in Auftrag, um diplomatische Vertretungen jener westlichen Länder unterzubringen, die die DDR endlich als Staat anerkannten. Australien erhielt mit IHB-III (Ingenieur-Hochbau-Berlin III) das größte Modell zugewiesen. Nach zahlreichen Zwischennutzungen wurde das Gebäude, das seit 2015 unter Denkmalschutz steht, zuletzt von mehr als 30 Künstlerinnen und Künstlern als Atelierhaus eingerichtet. Dieser wichtige Kulturstandort der freien Szene ging im letzten Sommer leider verloren. Derzeit wird das Botschaftsgebäude zu einem Bildungszentrum umgebaut.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich der Kurt-Lade-Klub, der seit den späten 1980er-Jahren jungen Menschen mit Werkstätten, Laboren und Probenräumen Möglichkeiten künstlerischer Entfaltung bietet.

Ballhaus Pankow und Villa Kasbaum

Einige Schritte weiter nördlich steht in der Grabbeallee 53 das pittoreske Ballhaus Pankow. 1880 als Restaurant Schloss Schönhausen eröffnet, avancierte es schnell zu einem beliebten Ausflugsziel vor den Toren der Stadt. Nach der Schließung des gastronomischen Betriebs 1933 war es Fabrik, Lager und Werkstatt. Eine Sanierung rettete Mitte der 1990er-Jahre das marode Gebäude, das seitdem für Veranstaltungen vermietet wird.

In unmittelbarer Nähe liegt der Majakowskiring, in dem nach der Gründung der DDR die Regierungsspitze wohnte, bis sie 1960 nach Wandlitz zog. Fortan wurden die Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Stadtvillen als Residenzen, Gästehäuser oder Botschaftsquartiere genutzt. Auch neue Gebäude entstanden, wie die nach Horst Bauers Modell IHB-I gefertigte Residenz des polnischen Botschafters am Majakowskiring 47, in der heute das Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften seinen Sitz hat. Marlene Streeruwitz schrieb vor 20 Jahren eine Erzählung (Majakowskiring, S. Fischer, 9,80 €), die auf dem Grundstück der Villa spielt, in der Otto Grotewohl, der erste Ministerpräsident der DDR, 40 Jahre zuvor wohnte.

An der Nordspitze des Majakowskirings befindet sich die prächtigste Villa des ovalen Straßenzugs. Der erfolgreiche Fotograf Richard Kasbaum ließ das Gebäude mit der großen Freitreppe und dem tempelartigen Portikus 1900/01 im neoklassizistischen Stil errichten. Zwischen 1950 und 1964 diente die Villa Kasbaum als erstes Gästehaus der DDR. Die letzten Staatsgäste sollen Juri Gagarin und Valentina Tereschkowa gewesen sein, die als erster Mann und erste Frau im Weltall im Rahmen ihrer durch den Ostblock führenden Vortragstour hier übernachteten. Mittlerweile fungiert die Villa als Residenz des Handelskonsuls der Volksrepublik China.

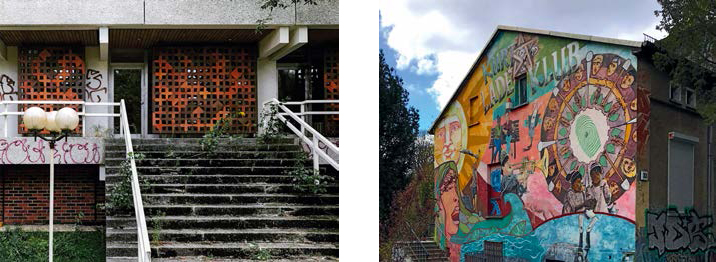

Schloss Schönhausen und Wandmosaik von Walter Womacka am Staatsgästehaus

Dass die Staatsoberen ausgerechnet in dieser Gegend Quartier bezogen, liegt in der Nähe zum Schloss Schönhausen begründet. In den beiden den südlichen Eingang zum Schlosspark flankierenden Wachpavillons informiert eine Ausstellung über die Wohnsiedlung am Majakowskiring und über die Nutzung des Schlosses nach dem Zweiten Weltkrieg. 1949 wurde es zum Amtssitz Wilhelm Piecks, des ersten und einzigen Staatspräsidenten der DDR. Nach dessen Tod 1961 war es drei Jahre Sitz des Staatsrates. Ab 1964 beherbergte es Staatsgäste aus aller Welt.

Das Ende des 17. Jahrhunderts erbaute Schloss erlangte schon weitaus früher geschichtliche Bedeutung. Zwischen 1740 und 1797 war es der Sommersitz von Königin Elisabeth Christine, die nahezu jedes Jahr die Sommermonate hier verbrachte. Nachfolgend ließ Friederike von Mecklenburg-Strelitz, die Schwester von Königin Luise, den Rokokogarten durch Peter Joseph Lenné in einen englischen Landschaftspark umgestalten. In den 1930er- und 1940er-Jahren wurde das Schloss als Ausstellungsgebäude genutzt, zwischen 1938 und 1941 war es zudem das Zentrallager für „Entartete Kunst“.

1949 wurde ein Teil des Parks aus Sicherheitsgründen ummauert. Die äußere Anlage ist seitdem als Volkspark ausgewiesen, im inneren Gartenbereich, der der Moderne verpflichtet umgebaut wurde, lassen sich zahlreiche Skulpturen und Gartenbauten entdecken, so beispielsweise das von Otto Grotewohls Sohn Hans entworfene Teehaus oder die weißen Gartenmöbel der niederländischen Designerin Liv Falkenberg. Seit 2009 wird im Schloss eine Dauerausstellung gezeigt, die an die wechselvolle Nutzungsgeschichte des barocken Baus erinnert.

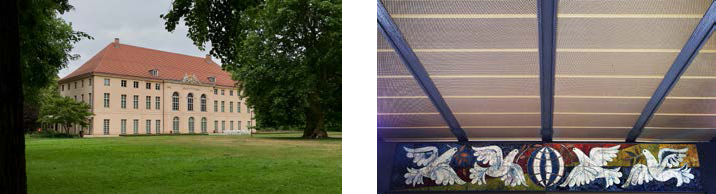

Die Entourage der DDR-Staatsgäste wohnte im Apartmenthaus am westlichen Parkausgang, einem Ende der 1960er-Jahre errichteten Stahlskelettbau, bei dem der Treppenhausschacht im Verhältnis des Goldenen Schnitts in die Längsfassaden eingefügt wurde. Die sehenswerten Keramikwandbilder an dem vierstöckigen Gebäude gestaltete Walter Womacka, der u. a. auch das große Mosaikfries am Haus des Lehrers schuf.

Gedenktafel für Hans Fallada und Trauerhalle auf dem Friedhof Pankow IV

Verlässt man den Schlossgarten durch den nördlichen Ausgang gelangt man zur alten Niederschönhauser Feuerwache. Neben dieser steht ein Schulgebäude, das in der Nachkriegszeit als Hilfskrankenhaus genutzt wurde. Eine Gedenktafel erinnert daran, dass hier am 5. Februar 1947 Hans Fallada starb. Der Schriftsteller lebte zuletzt in der den Majakowskiring teilenden Straße, die ihm zu Ehren heute seinen bürgerlichen Namen trägt: Rudolf-Ditzen-Weg.

Begraben wurde Fallada jedoch nicht auf dem direkt an den Schulhof grenzenden Friedhof Pankow IV. Dafür ruhen hier u.a. Max Skladanowsky, der Erfinder des Kinos, Jiří Vršťala, der als Clown Ferdinand jedem DDR-Kind wohlbekannt war, sowie der Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky.

Friedenskirche und Leuchtschrift Kino Blauer Stern

Nach dem Journalisten ist auch der Platz benannt, der den geografischen Mittelpunkt des Ortsteils Niederschönhausen markiert, der jedoch optisch wenig hergibt, da er größtenteils als Parkplatz ausgewiesen ist. Immerhin steht hier eine im neoromanischen Stil erbaute Kirche, die wegen ihrer Fertigstellung zum Ende des deutsch-französischen Krieges 1871 als Friedenskirche eingeweiht wurde. Ideenskizzen König Friedrich Wilhelms IV. belegen, das für dieses kathedralenartige Gotteshaus ein hoher dreistufiger Kirchturm vorgesehen war. Der schlechte Baugrund ermöglichte jedoch nur eine Turmhöhe von 25 Metern, was dem Bau eine leicht gedrungene Form verleiht.

Am südlichen Ende des Ossietzkyplatzes beginnt die Hermann- Hesse-Straße, auf der nach knapp 200 Metern am Haus Nummer 11 ein Neonreklameschild auf ein Kino hinweist. Bereits 1917 wurden hier im Rahmen von Varietéprogrammen erste Kinofilme gezeigt, 1933 erfolgte der Umbau zu den Bismarck-Lichtspielen, die ihren Namen dem ehemaligen Reichskanzler verdankten. Seit 1946 heißt das Kino Blauer Stern. Nachdem das Filmtheater 1987 schließen musste, konnte es 1996 als Arthouse- und Kinderfilmkino wiedereröffnet werden und erstrahlt seit August diesen Jahres nach einer Renovierung in neuem Glanz. Folgt man der Hermann- Hesse-Straße über den Pastor-Niemöller-Platz hinaus, gelangt man in die Schönholzer Heide. Was es dort und darüber hinaus in Niederschönhausen kulturell zu entdecken gibt, wird im nächsten Heft stehen.

Dieser Kulturspaziergang führt über die Grabbeallee zurück zum Bürgerpark. ■

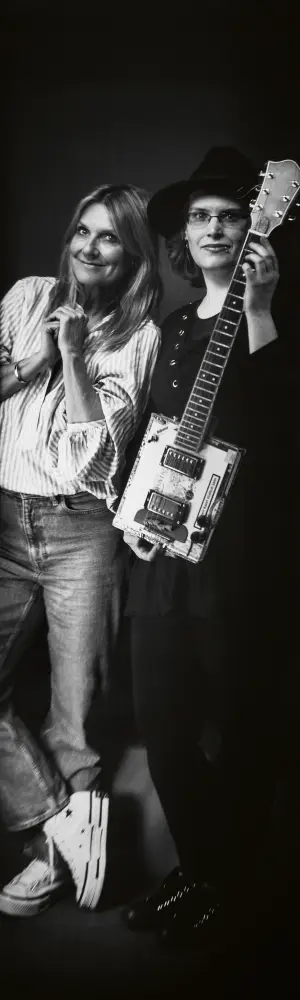

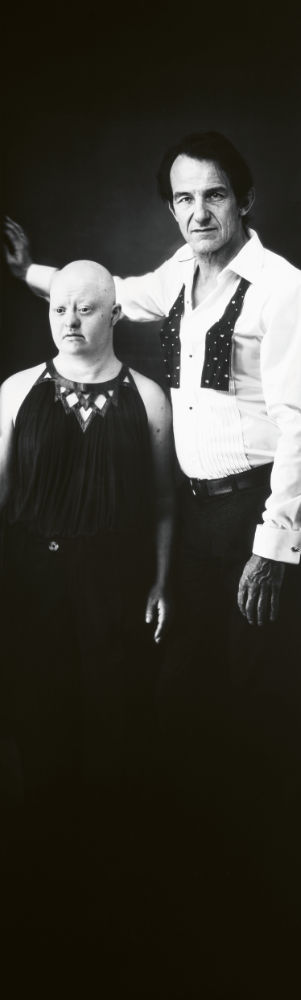

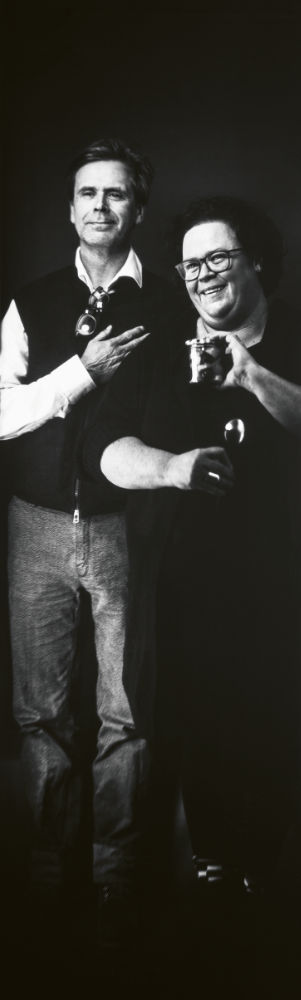

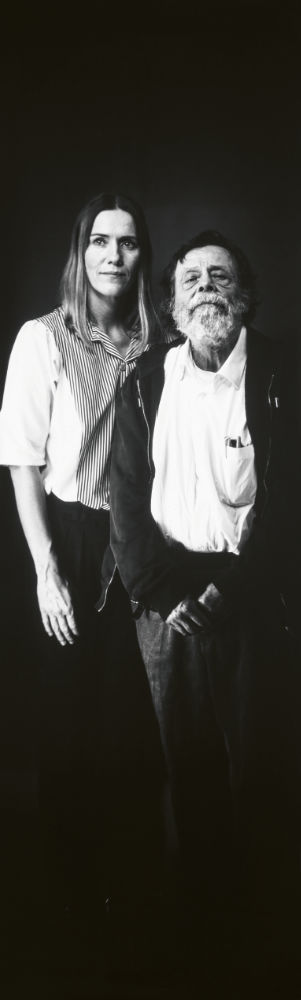

Text & Fotos: Marc Lippuner

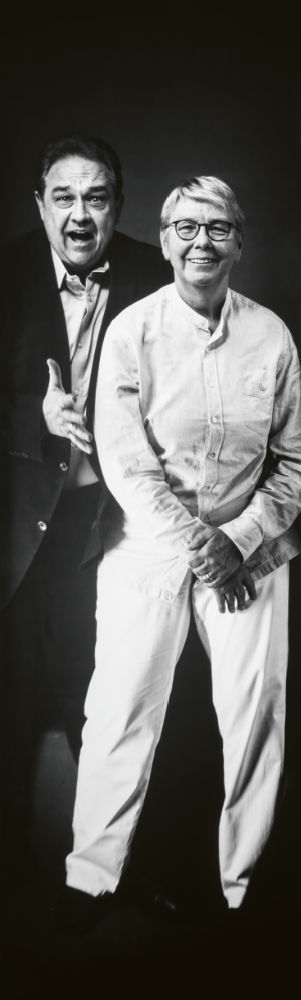

Marc Lippuner hat Germanistik, Geschichte sowie Kultur- und Medienmanagement in Berlin und Wien studiert. Nach Jahren als Theatermacher leitet er seit 2017 die WABE im Herzen von Prenzlauer Berg. Nebenbei frönt er mit den von ihm gegründeten Kulturfritzen, einem kleinen Projektbüro für kulturelle Angelegenheiten, seiner Berlin-Liebe.

Marc Lippuner hat Germanistik, Geschichte sowie Kultur- und Medienmanagement in Berlin und Wien studiert. Nach Jahren als Theatermacher leitet er seit 2017 die WABE im Herzen von Prenzlauer Berg. Nebenbei frönt er mit den von ihm gegründeten Kulturfritzen, einem kleinen Projektbüro für kulturelle Angelegenheiten, seiner Berlin-Liebe.

Seit Januar diesen Jahres hat Marc Lippuner mit “Die Kulturfritzen – eine Stunde Berlinkultur” bei ALEX Berlin (UKW 91null) eine monatliche Radiosendung, seit Mai gibt es auch einen Kulturfritzen-Podcast.

Für unser mein/4-Magazin begibt sich Marc Lippuner regelmäßig auf kulturelle Entdeckungsreisen durch die Berliner Kieze, darüber hinaus empfiehlt er eine Handvoll Kulturevents, die man in den kommenden Wochen seiner Meinung nach auf keinen Fall verpassen sollte…

Kürzlich erschienen im Elsengold-Verlag seine Wandkalender zur Berliner und zur deutschen Geschichte für das Jahr 2021. In seinem Stadtführer Berliner Spaziergänge: Pankow – mit Prenzlauer Berg und Weißensee bietet Marc Lippuner fünf ausgedehnte Touren durch den Großbezirk an, von denen eine auch durch Niederschönhausen führt.

Für unser Magazin begibt er sich regelmäßig auf kulturelle Entdeckungsreisen durch Berliner Kieze, darüber hinaus empfiehlt er eine Handvoll Kulturevents, die man in den kommenden Wochen seiner Meinung nach auf keinen Fall verpassen sollte und stellt aktuelle Berlin-Bücher vor.